一、专业定位及人才培养目标

2016年,无锡太湖学院成功申报教育部”ICT产教融合创新基地”项目,与中兴通讯就通信工程和电子信息工程两个专业展开校企合作,共同进行应用型人才培养和专业建设。依托太湖学院的专业基础、地理优势以及中兴通讯的行业优势,我们的合作专业定位是:将其发展成为无锡市ICT行业人才培养的示范基地。

根据学校提出的“本科水平、一专多能”的人才培养总体方针,我们合作专业在此基础上,多学生的培养目标是:“双准型”人才。

什么是双准?即“准工程师”和“准职业人”。准工程师是指培养出具备实操能力的,符合企业技术需求的应用型人才。准职业人是指培养出具备职场生存能力的毕业生。

二、人才培养模式

1、行业介绍

根据《2006━2020年国家信息化发展战略》的整体规划,未来我国各行业信息化发展将呈现出深化应用,不断拓展的趋势。而对海量数据的获取与存储,对资源和能力整合与分享,对业务和服务的实现与共享都是行业信息化重要的关注内容,而云计算技术正是面向这些需求,基于计算机网络技术和计算机软件的快速发展而产生的,其已成为未来计算机网络和信息技术发展的重要方向,拥有极大发展前景。

云计算是继个人计算机、互联网之后的第三次IT浪潮,它将传统的资源提供方式和用户使用方式彻底的颠覆,并带来ICT行业的根本变革和深度产业整合。

云计算重构了全球的ICT产业,Google,IBM、HP、微软、中兴等行业巨头纷纷加入到云计算浪潮中,云时代已经到来。预计到2020年云计算将在全球范围内创造接近1400万个新工作岗位,产值达到2.1万亿美元。

随着云计算产业的迅猛发展,满足产业发展的人才需求呈现空前增长态势。2012年3月微软联合市场调研公司IDC发布研究报告,预测2012年至2019年云计算的相关工作需求将出现26%的年增长率,据报告统计2012年云计算服务为全球创造670万个工作岗位,其中中国占460万个,至2019年,云计算服务将为全球创造近1400万个工作岗位,其中近一半就业机会在中国和印度。

工信部数据统计显示,未来3年将是我国云计算产业人才需求迅猛增长的时期,人才缺口将达百万。

主要体现在以下几个方面:

1)云计算产业的市场规模快速增长,人才需求数量激增。

2)云计算的相关企业加大对核心技术的投入,提高对客户的服务,无论从技术层面,运营商层面还是集成与服务提供层面,人才需求巨大。

3)随着云计算新市场、新业务、新应用不断出现,国内外各大知名IT与CT企业加速占据国内云计算产业高地,在全国加速建立分公司和研发中心,人力需求迅猛。

4)云计算产业已覆盖政府、金融、交通、企业、教育、医疗、信息消费等各应用领域,并且与通信、物联网、互联网产业相融合,复合人才需求加剧。

2、专业介绍

电子信息工程专业是无锡太湖学院与中兴通讯进行校企合作联合培养。该专业主要面向社会、企业对电子信息技术人才的需求,着力培养责任感强、身心健康,具有良好的职业道德和创新意识,掌握自然科学与计算机基础知识、电子信息工程基础理论与专业知识,具有较强实践能力,能够在电子信息领域进行云计算的规划与设计、运营与维护、开发等工作的应用型工程技术人才。

3、培养规格

本着学校一贯推行的“本科水平、一专多能”的应用型人才培养宗旨以及“双准型”人才培养的目标,我们在知识、能力以及素质教育三个纬度全方位的开展人才培养。

电子信息工程专业从知识、能力、素质三个维度对培养标准做了整体的要求,目的是能够使毕业生掌握必要的基础知识,满足“宽口径、厚基础”本科教学培养的特点;能够使毕业生具备电子信息工程专业云计算方向的技术应用能力,具备工作岗位中所需要的实践能力和技术技能要求;能够培养适合本地区域发展、服务本地经济并具有组织管理、社会服务等综合能力的复合型人才;同时,能够培养学生具备创新精神、沟通表达、团队协作及抗压适应等的基本职业素养和基本素质。

应用型本科转型要求毕业生具有良好的出口,继续深造、创业,或者能够高质量的就业。本科培养标准的设置也需要与社会、企业对人才的需要对接,满足当地区域发展的用人需求。企业对人才的需求是多层次和多方面的,本科培养需要覆盖全产业链用人的需要,满足各类岗位需求,包括研发、市场、工程和管理等工作岗位类型。要求毕业生具备这些岗位需要的基本知识、专业能力及基本素质,能够在工作中快速学习、快速成长、快速适应工作岗位。

三、课程体系介绍

该专业课程体系设计以ICT产业发展与行业人力资源需求变化为导向,结合学历教育的规范要求和高校的发展特色,通过行业企业、职业岗位、实际工作内容与任务、职业能力与素质要求的广泛调研、分层梳理,校企双方共同设计和优化相关专业培养目标与要求、主干学科课程、主要实践性教学环节。总体合作专业推行“3+1”的培养模式,大一集中在公共课程教学,大二开始专业基础课程和部分专业课程,大三全面开展专业课程和实践教学,过程中通过学科竞赛等方式以赛代练,夯实知识体系。大四安排学生进入企业顶岗实习。

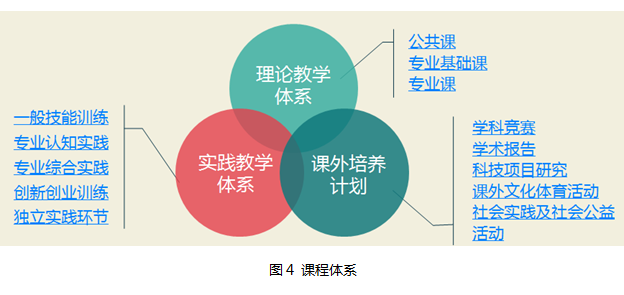

整个课程体系设计主要围绕学校的三大模块:理论教学、实践教学和课外培养。

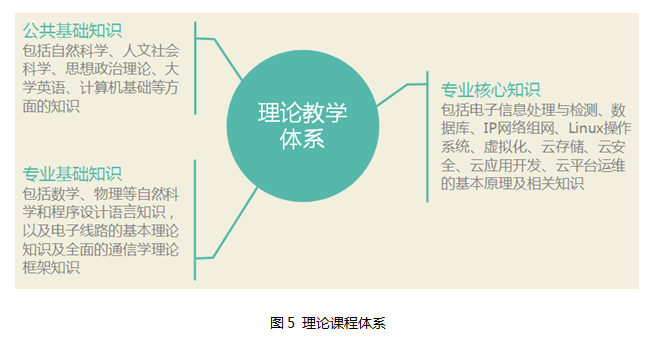

1、理论教学体系,

分为公共基础课程、专业基础课程和专业核心课程三部分。

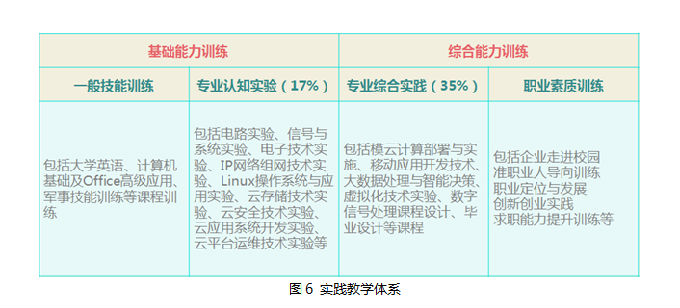

2、实践教学体系

主要是专业认知试验课程和专业综合实践,还包括特色课程,即职业素质课程。

其中,专业认知实验学时占总学时的17%,专业综合实践占总学时的35%。同时,强化职业素质训练,我们将其纳入到大学前三年的课程体系当中,并通过配套的第二课堂拓展活动,培养学生的职业意识和职业素养。

3、课外培养部分

主要是带领学生通过以赛代练的方式,参加各类学科竞赛,以及参加横向课题的研究,通过实战性的项目交付,培养学生的项目实施经验。

例如,我们成立了ICT项目小组。参与的项目是学校即将开始的工科楼实验基地建设,这是一个很典型的ICT项目,我们让学生参与到项目实施管理中,通过这种实际案例的锻炼,培养学生工程交付的能力和经验。也为今后各类学科竞赛进行人才储备。

四、专业特色和亮点

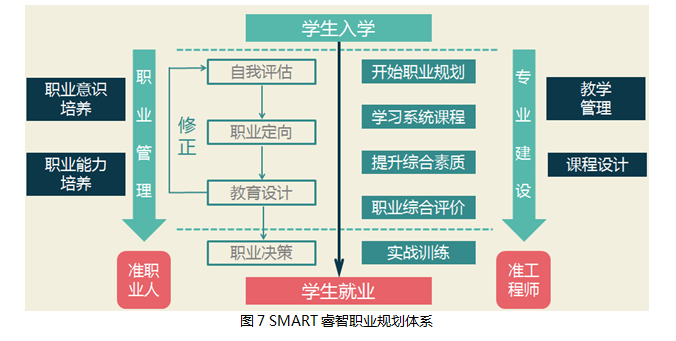

1、SMART 睿智职业规划体系建设

我们引入中兴通讯睿智职业规划体系,从学生入学开始,通过专业导论课程的交付,从宏观上让学生了解专业,并帮助每位学生开始进行职业规划。接着,通过大学课程的系统学习,不断修正职业规划,并在毕业前做出职业决策。通过全程的监控和职业辅导,帮助学生树立学习目标和就业目标。

整个体系实施过程中,我们采用双主干教学模式。一是职业管理,培养"准职业人";二是专业建设,培养"准工程师"。

2、教学方式改革和创新

(1)项目式教学法

通过任务划分(也称项目划分)方式,把课程内容整合成系列任务,学生在完成任务过程中扮演实际工作岗位中的员工角色,在完成任务过程进行工作体验,又在完成任务的过程中学到基础知识、技术技能,同时也培养了职业素养。

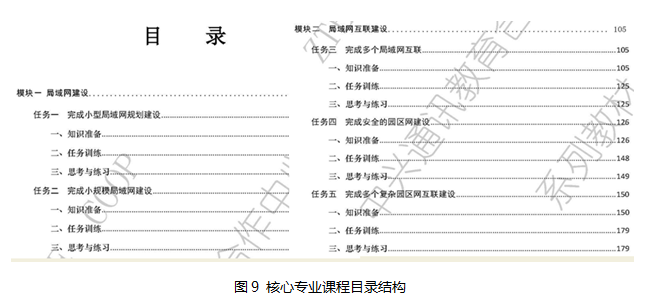

专业核心课程的教材设计配套项目试教学法的要求,按照任务分解的方式,将知识点融入各个任务中。

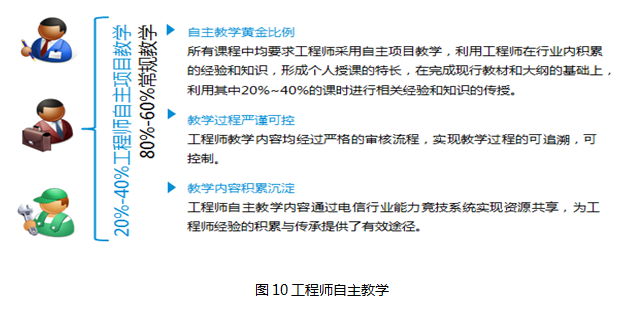

(2)工程师自主教学

紧扣ICT行业岗位技能要求及职业素质要求,企业讲师根据自身的行业背景特点,自主发挥,通过实际案例讲授、学生自主调研,任务环节演练等形式多样的授课方式,将丰富的工程项目经验与企业的实际工作方式传递给学生。

(3)职素培养和学风建设

职素培养,也是前面一直提到的双主干教学中的准职业培养,是我们重点抓的工作之一,主要培养学生职业意识,不做职场"小白"。

学风建设主抓学生学习风气和学习兴趣,比如我们开展的英语角活动,通过生动活泼的授课方式,培养学生英语口语水平。同时,鼓励学生考研,并会在大二进行专业基础课程,尤其是考研相关课程的强化训练和专业讲座.帮助学生做考研辅导。

(4)信息化教学平台建设

除了线下的教学手段,我们还提供线上教学,通过模拟仿真平台,培养学生的全局系统架构能力和部署能力。

3、实习基地级就业资源池建设

主要由企业双方具有企业管理和培训丰富经验的人力资源专家组成,担任合作专业的就业经理、职业导师。在院校领导下,承担合作专业的就业服务与职业管理工作。一方面通过实践“学生管理”到“职业管理”的模式创新,开展特色化的职业素质教育;另一方面,通过将地区行业企业资源引入高校,帮助合作院校在当地建设人力资源服务平台,优化合作院校毕业生就业渠道,提升就业率和就业质量。

五、专业师资教学团队建设

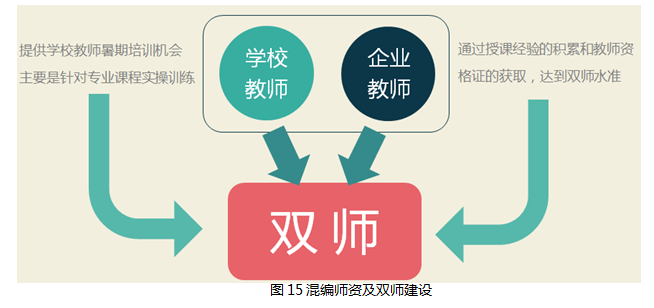

目前,合作专业通过混编师资进行人才培养,学校老师承担通实课程和专业基础课程交付,企业老师承担800课时的专业核心课程和职素课程的交付,通过理论教学和实践教学互补的方式,达到应用型人才的培养目的。

六、ICT产教融合创新基地建设

作为ICT产教融合项目中的重要组成部分,ICT基地建设的意义在于,通过构建具有行业体验、参观观摩、项目实践、操作实训各种功能的新型实验室,全面推动学校ICT专业群实践教学能力和创新服务能力的融合发展。其主要作用是:

承担应用型人才实操能力的培养

承担应用型人才实操能力的培养

承担科研创新

承担科研创新

提升学校工科专业的核心竞争力

提升学校工科专业的核心竞争力